文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏

土手内幸枝(どてうち・さちえ)

東京都西荻窪出身。1949年3月に武蔵野女子学院高等女学校※(現 武蔵野大学中学校・高等学校)を卒業 。旧姓は茂木。妹も武蔵野女子学院高等学校に通っていた。「私と違って妹は勉強がよくできました」と話す。人生を楽しむために70代で南京玉すだれを始め、88歳まで続けた。趣味はフラワーアレンジメントや押し花、体操など。

※ 1947年学制改革により武蔵野女子学院高等女学校は廃止、1948年3月に武蔵野女子学院高等学校の設置が認可された。

武蔵野女子学院生は学徒勤労動員として工場に借り出されていた

1944(昭和19)年、アメリカの戦闘機B-29のエンジン音が聞こえてくると、いつも窓越しに空を見上げてしまう少女がいた。警戒警報のサイレンが危険を知らせる。教室の窓際に座る少女は「爆弾が落ちてくると怖いわ」とおののく。でも、口には出さないけれど、「キラキラしていて綺麗だな」とも思っている。

「B-29は高度なところを飛びます。そうするとこれがすごく綺麗なんです。それこそ何て言うのかしら、何か金属の破片が舞っているような、そういう感じでキラキラ飛んでくるわけです。だから、つい窓のほうを見たくなるの。これは誰でもそうだろうと思うんですけどね」

今から約80年前、1943年に武蔵野女子学院高等女学校に入学した

およそ80年前の記憶を証言するのは、土手内幸枝さんだ。1932(昭和7)年に生まれ、1943(昭和18)年、中央商業学校(現 中央学院大学中央高等学校) の夜に授業を行う第二本科で教師を務めていた父の勧めで、武蔵野女子学院高等女学校(現 武蔵野大学中学校・高等学校)に入学した。

もっとも、戦禍にあって学校生活はままならなかった。学校のすぐそばに中島飛行機武蔵製作所があったため、武蔵野女子学院の生徒たちは学徒勤労動員として借り出されていたからだ。土手内さんは「学校に行くって言ったって、荷物を置くために行って、あとは工場に行くだけでしたから」と明かす。

主に軍用機のエンジンを製造していた中島飛行機武蔵製作所で、土手内さんはエンジンにおいて重要なパーツとなるピストンの加工に携わった。その方法はきわめて原始的だ。角張った部品が渡され、紙やすりでひたすら磨いて角を落としていく。少女は「こんなので飛行機が飛ぶのかしら?」と疑問をぬぐえぬまま、毎日紙やすりをかけ続けた。

少女が不安を抱いた出来事はほかにもある。武蔵野女子学院の校庭には陸軍の高射砲台が並んでいた。B-29が飛んでくると、一斉に砲弾を発射するけれど、敵機に届く前に落ちてきてしまう。その無力さを目の当たりにして、少女は思わず「ああ、もったいない」と声をもらしてしまった。

「憲兵になって左腕に腕章を巻いていた先生がそれを聞いて、えらく怒ったわけですよ。えらい勢いで『あなたみたいのがいると日本は負けます』って言われたんです。同級生の音羽さんもいたかな。『どういう意味ですか』って聞きましたけれど、『もう少ししっかりしてください』なんて言われてね」

「平気で人を傷つけることですから、戦争だけはね、大嫌いです」

武蔵野女子学院の卒業式に撮影した写真。前から2列目の右から5番目が土手内さん

「勉強はまったくできませんでしたよ」と苦笑する。学徒勤労動員だから学校生活はほとんどなかったが、毎日は楽しかった。友だちと他愛のない話をしたり、先生の靴の先に霧吹きで水をかけた新聞紙を丸めて詰め込むいたずらをしたり、そこには確かに笑いと青春があった。

でも、戦争は怖かった。

土手内さんはあのころ目にした出来事を語り継がなければならないと感じている。「戦争は公の人殺しですからね」と話し、「平気で人を傷つけることですから、戦争だけはね、大嫌いです」と言い切る。

実のところ、日本人にも残酷な一面があったというのが土手内さんの記憶だ。曰く「たまたま高射砲がB-29を撃ち落としたことがあったんですよ」。撃墜されたB-29からパラシュートで降りてくる敵兵を、多くの日本人が待ち受けていた。兵隊ではなく、一般の市民たちが待ち構えていた。敵兵が着地すると同時に日本人たちは取り囲み、相手の手足を縛って丸太に吊るしてどこかに運んでいってしまったという。目の前でその光景を見ていた土手内さんは「こっちはまだ子どもでしたから、もちろん注意はできませんでしたけども」と悔しそうに話す。

「公の人殺し」が行われていたそのころ、武蔵野女子学院がある武蔵野の一帯には複数の軍需工場や軍事施設が存在した。敵国にとっては格好の攻撃目標がいくつも並ぶ。現在の武蔵野市は1944年11月24日に初めて空襲を受けた。

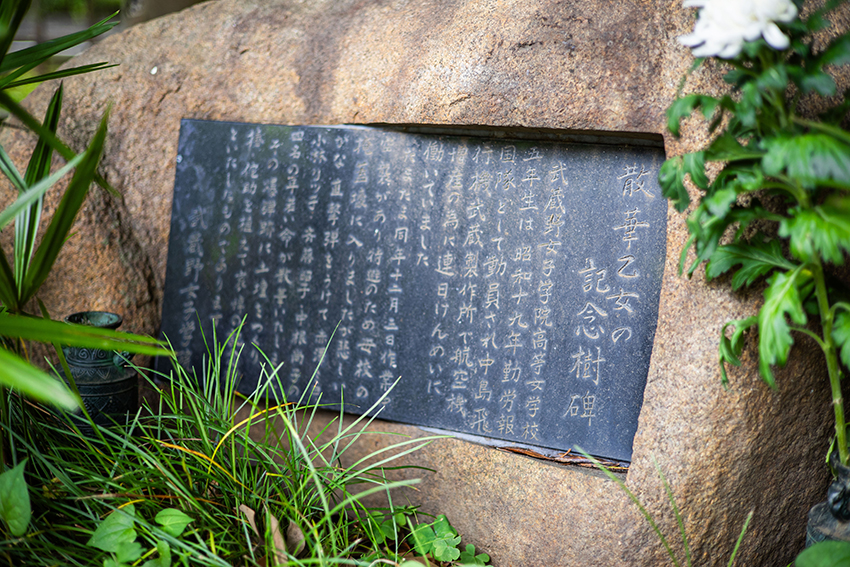

中島飛行機武蔵製作所がすぐそばにあり、校庭が高射砲陣地になっている武蔵野女子学院も特別扱いとはならなかった。初空襲から9日後の12月3日、校庭を狙った6発のうちの1発が掩蓋壕に命中する。この爆撃によって、土手内さんと同じく武蔵野女子学院生で、学徒勤労動員として中島飛行機武蔵製作所で働いていた4人が命を落としてしまった。

「当時の校舎は2階建てだったんです。あのときの爆弾は落ちると、すり鉢型に破裂をするもんですから、どなたかの肉片は校舎を越えて反対側まで飛ばされてしまって……亡くなった一人はすぐ近所のお姉さんで、それが一番ショックでしたね。もちろん、そのお母さまなんかが一番悲しかったんだろうけども」

犠牲となった4人は「散華乙女」と呼ばれ、当時、掩蓋壕があった場所の近くには現在、散華乙女の記念碑が置かれている。取材のため母校を久々に訪れた土手内さんはしばらく記念碑に向かって手を合わせていた。

空襲で命を落とした4人の先輩に手を合わせる

「学校は命がけで行くところではない」と、足利に疎開

武蔵野女子学院の4人が帰らぬ人となった日の翌日、土手内さんの父はある決断を下す。「学校は命がけで行くところではない」と娘に告げ、自分の実家である栃木県の足利に疎開するように伝えた。ほどなく土手内さんは足利に向かい、足利高等女学校に通うことになった。

疎開生活は8カ月ほどで終わった。1945年8月15日、昭和天皇がラジオを通して「終戦の詔書」を読み上げ、戦争終結を国民に伝えたからだ。怖い戦争が、「公の人殺し」が終わった。

武蔵野女子学院に戻った土手内さんは、友人たちと楽しい学校生活を送りながら宗教部の活動に励んだ。部員はたった一人。「宗教部に入れば成績関係なしに卒業させてくれるだろうって、そういう魂胆ですよ」とあけすけに明かす。

「宗教部に入れば成績関係なしに卒業させてくれるだろうって、そういう魂胆ですよ」

「水曜日に講堂で校長先生の法話がありますよね。その前にお花の水を替えて仏様のお水を替えて、扉を開けて、ということをやっていました。『うちは浄土真宗だ』なんていう話は父親から聞いたことがあるんですけど、私自身はどこの宗派にも属してませんね。宗派にとらわれはないけれども、いまだに朝晩、般若心経を唱えています。何かしら宗教部にいたことが関係しているんでしょうかね」

平和が訪れて4年後、武蔵野女子学院を卒業した土手内さんは東京家政学院に進学する。その後、ドレスメーカー学院の姉妹校で服飾を学び、手に職をつけた。同じころ、夜は教師を務める父が日中に営む会計事務所で働く啓真さんと出会い、恋に落ちて結婚した。

二人の間には、女の子が生まれた。けれども、2歳半ばのころに白血病を発症する。啓真さんの血を輸血することで症状が緩和し、一度は病院を退院したが、医師には何度も「再発は絶対にあります」とくぎを刺され、「このお子さんのことはあきらめてください」と告げられた。それから1年あまり、土手内さんには忘れられない光景がある。

「娘は元気で『本当に白血病だったのかな?』なんて思っていたら、4歳の秋、『お母さん、今日は疲れたあ』と言ってばたっと倒れたのよね。『ああ、再発だ……』と思って、私のほうが立てなかったですね」

残念ながら、初めての愛娘は短い生涯を終えた。あれから70年近くが経ったけれど、その悲しみは癒えていない。「疲れたあ」と倒れたときの声がずっと耳に残っている。

武蔵野女子学院時代もしかり、ほかの誰かより死が身近にあった土手内さんは、だからこそ人生を謳歌できる素晴らしさを深く認識している。戻らぬ命への哀悼の意と、生への感謝の意を込めて、今日もまた静かに手を合わせる。

「宗派にとらわれはないけれども、いまだに朝晩、般若心経を唱えています」

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る