文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏

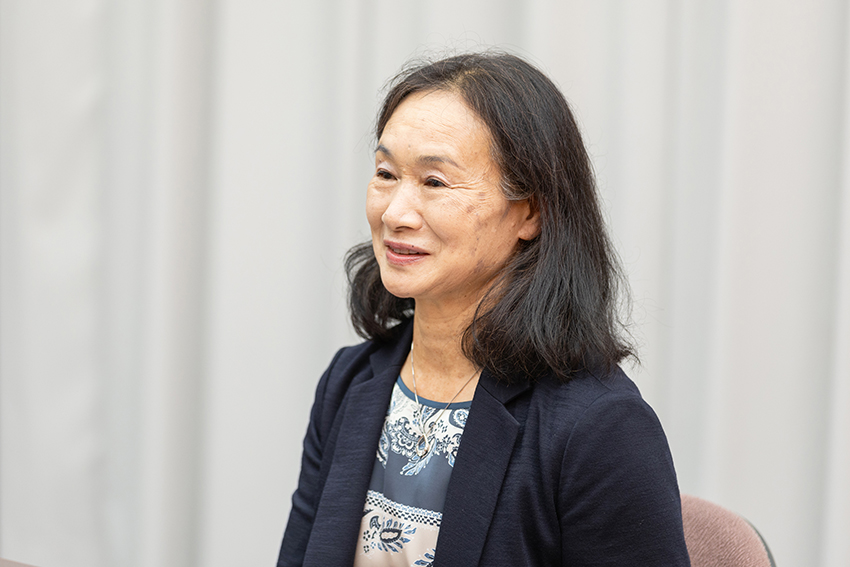

中村淑子(なかむら・よしこ)さん|千葉県白井市教育委員会 日本語指導員

旧姓は小川。千葉県千葉市出身。1979年3月に武蔵野女子大学の文学部英米文学科(現武蔵野大学グローバルコミュニケーション学科)を卒業した。大学時代の思い出の場所の一つは、正門の道向かいにある「タンパ」という喫茶店。所属する軟式テニス部の行きつけの場所だったと振り返る。趣味は茶道や写経、寺社めぐりで、和の文化にふれていると心が落ち着くという。2004年から千葉県白井市教育委員会の日本語指導員、2009年からはボランティアで総務省行政相談委員を務めている。

「祖母が仏教系の大学ということで武蔵野女子大学を勧めてくれました」

背中を押してくれたのは祖母だ。武蔵野女子大学の文学部英米文学科(現武蔵野大学グローバルコミュニケーション学科)で学んだ中村淑子さんは話す。

「父方の祖母がとても教養のある人だったんです。明治29年生まれで日本女子大学に通っていたので、いわゆる『ハイカラさん』ですよね。大学では宮沢賢治さんの妹さんと同じ寄宿舎にいたそうで、その祖母が仏教系の大学ということで武蔵野女子大学を勧めてくれました。英米文学科を選んだのも祖母の影響です。私は祖母にアルファベットから教えてもらいました」

祖母には「女性でも世界に羽ばたいて役に立つ人間になりなさい」と言われたという

幼いころから視線を遠くに向けさせてくれたのも祖母だった。「女性でも世界に羽ばたいて役に立つ人間になりなさい」と言われ続けた愛孫は、中高時代に英語研究会に在籍。世界共通語である英語の習得に励み、スピーチコンテストなどで腕試しをした。6年をかけて一定の英語力を身につけ、国際社会に羽ばたきたいという思いを胸に、武蔵野女子大学の英米文学科に進学した。

大学時代の思い出の一つは下宿生活だ。大学から紹介してもらい、武蔵野キャンパスに歩いて行ける一軒家の2階に間借りした。外国とも取引のある会社の社長宅で、社会人が1人、自分も含めて学生が4人、それぞれが和室か洋間を一部屋ずつ借りて生活を送った。中村さんの表情がゆるむ。

「みんなで一緒に食事をつくったり、勉強を教え合ったり、悩みを打ち明けたり、楽しい下宿生活でした。大家さんの息子さんがスウェーデンの外資系の会社に務めていたので、あちらからお客さまがいらしたときに『街を案内してくれない?』と奥さんに頼まれて、スウェーデンやノルウェーの方と神代植物公園に行って、その近くでおそばを一緒に食べたこともありましたね。外国の方と英語で交流できたのはとても貴重な機会でした」

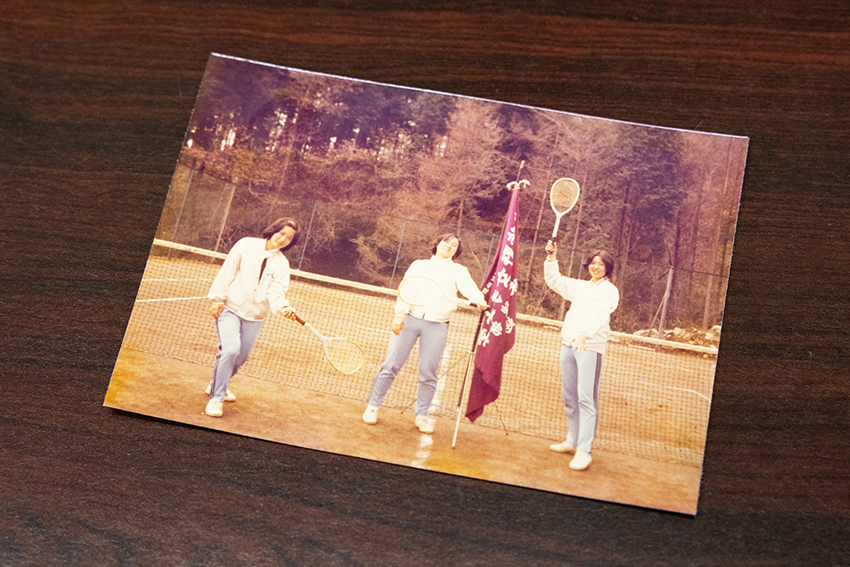

武蔵野女子大学では軟式テニス部で汗を流した。前列右端が中村さん

プライベートで国際交流の機会に恵まれる一方、大学生活では仏教の教えが自分のなかに浸透する感覚もあった。花山勝友先生から学んだ仏教学がわかりやすく、安らぎや利他の心を尊ぶ教えがすんなりと腑に落ちたという。あるときは花山先生が机の上にあぐらで静座していたことがあったが、その静謐なたたずまいこそが心の動揺のない悟りの姿なのだと感動した。

軟式テニス部の活動を通し、ひたむきに取り組む心の強さを身につけられた

軟式テニス部での活動も忘れられない。最初は「ちょっと運動しなくちゃ」という軽い気持ちで始めた初心者だったけれど、部内には通称「インカレ」と呼ばれる全日本学生テニス選手権大会への出場を真剣にめざすプレーヤーもいて日々の練習は密度も濃く、その本気度が徐々に心地よいものに変わっていった。トレーニングが厳しいあまり、倒れ込んで起き上がれなかったこともある。それでも記憶は前向きだ。中村さんは振り返る。

「みんなで助け合いながら、同級生や先輩後輩、コーチや監督ともきずなが強まって、精神面でも鍛えられました。ひたむきに取り組む心の強さを身につけられたと思います。山梨県道志村での合宿もよい思い出です。夏の暑い時期に早朝から山道を走って、日中はコートで練習をしました。夕方、みんなで宿舎に戻って、夜は一日の反省をしました。最後は打ち上げもあって、とても充実した合宿でしたね」

英米文学科の授業では、大和資雄先生の厳しさと優しさが印象に残っている。曰く「眼光鋭く、学問を追究している心がとても伝わってきました」。明治31年に生まれた大和先生は英文学の権威として知られており、英国の女性作家エミリー・ブロンテによる唯一の小説『Wuthering Heights(嵐が丘)』の翻訳を日本で最初に手がけている。その大和先生のもと、3年次にはゼミ形式で一年をかけて『嵐が丘』の原文を読み通し、大きな達成感を得た。

4年次に熱を入れて向き合ったのはイーディス・ネズビットだ。ブロンテと同じ女性作家で、19世紀後半から20世紀初頭にかけて『砂の妖精』や『アーデン城の宝物』など多くの児童文学を世に送り出した。そのネズビットの作品群に焦点を当て、20世紀児童文学におけるリアリズムとファンタジーをテーマに卒業論文を書き上げた。

1979年3月に武蔵野女子大学を卒業後、しばらくして外務省の外郭団体だった一般社団法人国際交流サービス協会に就職する。日本政府が行う海外からの招聘プログラムや国際会議などグローバルな交流活動に貢献する団体だ。小さいころ、祖母に言われた「女性でも世界に羽ばたいて役に立つ人間になりなさい」という言葉に文字どおり近づいた。

中国を訪問し、イスタンブール、上海、北京、マニラで生活

実際、国際交流サービス協会で働き始めてほどなく、海を渡る機会を得た。中村さんは言う。

「常務から『中日学習者訪中団をつくるから、そこに参加してみませんか』とお声がけをいただきました。当時、外務省に勤めていて中国語ができる主人とお付き合いをしていたので、教科書を借りて必死で中国語を勉強しましたね。さまざまな職業の方と20人くらいで中国を訪問して、あちらの北京放送局、上海放送局、蘇州放送局の方たちと、寝泊まりもともにした7泊8日の交流がありました」

1985年秋、結婚。翌年の1986年、外務省で働く夫にトルコのイスタンブールへの赴任命令が出ると、中村さんは国際交流サービス協会を退職して一緒に飛行機に乗った。その後、夫の仕事について、中国の上海と北京、フィリピンのマニラで生活を送っている。幼いころに「女性でも世界に羽ばたいて役に立つ人間になりなさい」と言ってくれた祖母は自分のことのように喜んでくれて、それがとてもうれしかった。海外では英語力と中国語力を生かし、武蔵野女子大学を卒業する間際に出合った茶道の普及にも貢献した。

2002年、長男の高校進学を機に、12年以上に及ぶ海外生活を終えて帰国した。2004年からは在外で得た経験と語学力を社会に役立てるべく、千葉県白井市教育委員会の日本語指導員を務める。現在は2校の小学校と1校の中学校を舞台に、帰国子女や親の仕事の関係などで来日した外国籍の子どもたちの学校生活をサポートしている。ほかの先生たちにはまず、その国の文化や信仰する宗教など、子どもたちのアイデンティティーを形づくる要素を理解し、尊重してほしい、と伝えているという。

武蔵野女子大学で過ごした4年間があるからこそ、今の自分がいる。中村さんはとても穏やかな声で話す。

「今、日本語指導員として未来ある子どもたちを支えているのは、大学時代に学んだ利他の心を尊ぶという仏教の教えが根にあるからというのは間違いございません。仏教という原点に立ち返ることができるのは意義深いです。おかげさまで大学では英語力も身につけられましたし、先輩や後輩、同期の方たちとは今でもよいお付き合いをさせていただいております。振り返ると、そうした人生も武蔵野大学とのご縁があったからと心より感謝申し上げます」

大学時代を振り返り「仏教という原点に立ち返る教えがあるのは意義深いです」と話す

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る