文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博

林田優希(はやしだ・ゆうき)|大手求人広告・人材会社 制作

神奈川県横須賀市出身。神奈川県立金沢総合高校で学んだあと、2016年3月に武蔵野大学の文学部日本文学文化学科を卒業。在学中は環境系のボランティアサークル「武蔵野大学エコの民」で活動。2年次には大学の留学制度を利用し、オーストラリアのパースで約1カ月を過ごした。卒業論文では山田詠美の『学問』を取り上げ、作品に描かれる欲望の探求について論じている。趣味は眉毛観察と、人と話すこと。

「私もあんなふうな大学生になりたいな」と思い、武蔵野大学へ

高校3年生のとき、いくつかの大学のオープンキャンパスに足を運んだ。なかでも雰囲気も応対も群を抜いていたのが武蔵野大学だった。十年あまり前の武蔵野キャンパスを思い起こし、林田優希さんはほほ笑む。

「学生の皆さんがさわやかにあいさつしてくれましたし、雪頂講堂で行われたトークショーで、1年生の方が大学生活で得たことや武蔵野キャンパスの特色を伝えてくださって、その話し方や内容がすごくしっかりしていたんです。堂々とした口調や姿にすっかり魅了されて、『私もあんなふうな大学生になりたいな』と思い、武蔵野大学への入学を決めました」

文学部の日本文学文化学科に的を絞ったのは、もともと本が好きで、高校時代に芥川賞を受賞順に読むなどしていた経験があったからだ。受験にはAO入試(現 総合型選抜 I 期(面接型))を選択した。当時の日本文学文化学科のAO入試では、課題や面接を通して学力試験だけでは見出すことのできない能力や意欲、将来の可能性などが多角的に評価された。その面接では冷や汗をかいたという。

面接官の中にはのちに近現代文学ゼミでお世話になる土屋忍先生がいて、鋭い質問や指摘をいくつか受けた。林田さんは明かす。

文学部の日本文学文化学科に的を絞ったのは、もともと本が好きだったからだという

「金城一紀の『GO』という小説に関する読書感想文を提出したんですが、土屋先生には『ここの観点が足りていないと思いますが、どうなんでしょうか?』など、そういった質問をいろいろとされて、ほぼ答えられなかったんじゃないかなと思うんです。面接もすぐに終わったので、『絶対に落ちた……』と感じたことは今でもよく覚えています」

けれども、面接室で抱いた不安は杞憂だった。見事合格を勝ち取った林田さんはほどなく「入学前からやりたかったこと」への挑戦を決める。学生で構成されるオープンキャンパスの企画運営スタッフに応募し、主に受験生に対して武蔵野大学の魅力をアピールする役に就いた。頭の中には高校3年次、自分が憧れた先輩たちの姿があった。「オープンキャンパスを訪れた受験生に『こんな先輩になりたい』と思ってほしかったんです」と話す。

入学早々、6月に行われるオープンキャンパスから運営に携わった。企画運営スタッフの業務はオープンキャンパスのツアーの企画、看板や掲示物の作成や設置、当日の誘導やガイドなど多岐にわたり、1年次のはじめから充実した日々を送った。

「オープンキャンパスを訪れた受験生に『こんな先輩になりたい』と思ってほしかったんです」

ゼミで『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』という映画を制作

オープンキャンパスの運営スタッフの仕事は3年間続けた。3年次にはグループをとりまとめるマネジャーを務めている。先輩から声をかけられリーダーを引き受けるにあたっては決意を新たにした。林田さんの顔が引き締まる。

「やっぱり、自分が高校生のときに感じた先輩への憧れをいろんな人に感じてもらいたいという気持ちがあったので、マネジャーになるときにあらためて『スタッフがいきいきしているオープンキャンパスにしたい』と考えたんです。学生がいきいきしていれば、その雰囲気が伝わって『受験したい』『入学したい』と感じる人が増えるでしょうし、楽しく学んでいることが伝わるといいなと思いました」

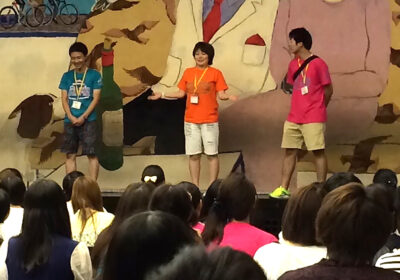

オープンキャンパスの運営に関しては、3年次にはグループをとりまとめるマネジャーを務めている。中央が林田さん

オープンキャンパスで使用した資料などは今でも大切に保管している

実際、武蔵野大学での学生生活は掛け値なしに楽しかった。「青春でしたね」と顔をほころばせて思い返す4年間では、オープンキャンパスの運営と同じくらい、近現代文学ゼミでの学びも充実していた。AO入試(現 総合型選抜 I 期(面接型))の面接から縁があった土屋先生には、2年次のプレゼミ、3、4年次の近現代文学ゼミと、3年間お世話になった。

近現代文学ゼミで特に印象に残っているのは、映像作品の制作だ。映像作家の小谷忠典さんやゼミの仲間たちと、武蔵野キャンパスもある西東京を舞台にした『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』という映画をつくり上げた。『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』では「西東京と文学について調査報告する」という課題を出された学生たちが、西東京で作家たちにゆかりのある場所をめぐっていく。88分の映画は西東京の文学探訪であると同時に、そこで過ごす学生たちの青春群像劇でもある。

「映画のなかでは、たまに私が主人公の後ろで歩いています」とはにかむ林田さんは、主に裏方として『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』の制作を支えた。オープンキャンパスの企画運営スタッフと同じく、目立たないけれども重要な役割を担い、存在感を発揮した。

「3年次の初回のゼミで『外に出る』というテーマが出て、西東京の文学を調べることになったんです。映像制作の前に、その研究結果を展示パネルにしたんですが、私はオープンキャンパスで身につけた進行管理やマニュアル制作の力を生かしました。上映にあたっては、パンフレットをつくる担当になって、デザイナーの方とやりとりしたり、原稿を集めたり、印刷の手配をしたりしましたね」

近現代文学ゼミでは合宿も経験。林田さんは左端

キャリアアップを図るべく大手求人広告・人材会社に転職

『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』で黒子に徹した経験は就職活動にも少なからず影響している。裏方として制作進行を担った経験を通して、「林田さんがいてよかった」と言ってもらえたときは心から感動した。「自分がいたからよかったと感謝されたことがすごくうれしくて、それを仕事にしたいと思いました」と話す。映画を撮るなかでデザイナーを含めクリエイティブな職業の人と多く関わったこともあり、ものづくりに励む人を支えたくなった。

最初に就職を決めたのはクリエイター専門の総合人材マネジメント会社だ。大学卒業後、ライターやデザイナー、フォトグラファーといったクリエイターとクライアントを結びつける仕事を始めた。大きなやりがいを感じたこともある。林田さんはなめらかに言う。

「60歳のデザイナーさんに派遣の仕事を紹介して、就業していただいたときは強い達成感を感じましたね。もともとその方はゲームのパッケージをデザインしていたんですが、最近はオンラインゲームが主流になって、パッケージの仕事が激減していたんです。いったんデザインをやめて警備員をしていたのですが、『またデザイナーに戻りたい』とのことでした。クライアントの方は高齢である点とブランクがある点を懸念していましたが、『スキルは確かですから』と言って納得してもらいました」

「60歳のデザイナーさんに派遣の仕事を紹介して、就業していただいたときは強い達成感を感じましたね」

その会社に3年勤めたあと、キャリアアップを図るべく、2018年3月に大手求人広告・人材会社に転職する。現在は主にキャリアチェンジを検討する人に向けた記事の発信に携わっている。自分で取材して原稿を書くこともあれば、ライターやフォトグラファーに細かな要望を伝えることもある。必要があれば、デザイナーにイメージを共有してより効果的なレイアウトを組んでもらうこともある。

情報を発信する際に特に意識しているのは、できるだけターゲットに伝わりやすい言葉を使うことだ。さまざまな職業や業種では多くの専門用語や聞き慣れないビジネス用語が使われている。対象者にしっかり情報を伝えるためには、まず自分が内容を理解していなければならない。「理解しないまま書く文章は伝わらない可能性が高いということを、常に念頭に置くようにしています」と言う。

仕事を変え、人生をより豊かにしようとする誰かを支える現在には、武蔵野大学での学生生活が大きく生きている。オープンキャンパスでも映画制作でも、陰ながら存在感をはっきりと示すことができた。「自分だからこそできること」に打ち込む重要性を学んだ4年間の意義について語るとき、林田さんの表情がより明るくなった。

「人生で一番楽しかった時期です。青春ですよね、本当に。武蔵野大学はそれ以降の人生の財産をつくり上げてくれた場所だと思います」

武蔵野大学での4年間を振り返り、「人生で一番楽しかった時期です。青春ですよね、本当に。武蔵野大学はそれ以降の人生の財産をつくり上げてくれた場所だと思います」と話す

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

コメントをもっと見る