文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏

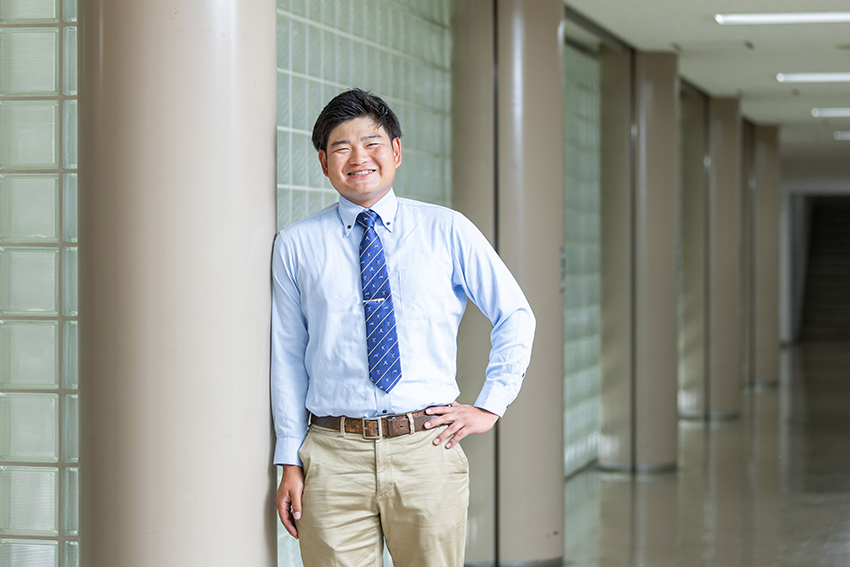

三嶋純哉(みしま・じゅんや)|佼成学園中学校・高等学校 国語科教諭 中学野球部顧問

東京都出身。佼成学園高等学校で学んだあと、2019年3月に武蔵野大学の文学部日本文学文化学科を卒業。「武蔵野大学は僕の原点。いろんな出会いに恵まれた場所でした。まだ実家に大学時代の講義の資料があります。『捨てていいか』と親に聞かれましたが、捨てられません」と話す。在学中には「武蔵野野球クラブ」という硬式野球のサークルを立ち上げ、独立リーグや他大学、社会人クラブや横須賀米軍基地の野球チームなどと試合を行った。学生時代は飲食店でアルバイトとして働きながら店長代理も務めたという。立教大学大学院文学研究科で修士号を取得。

武蔵野大学で文学研究にとことん没頭し、国語教師に

何事にも夢中になり、極めたくなってしまうのだ、この人は。

公立中学校に通っていたころは、野球にどこまでも明け暮れた。「寝ても覚めても野球の毎日で、週に9回くらい練習していました」と話す表情は冗談には見えない。ファースト、サード、ピッチャーをこなす器用な選手として東京都墨田区に拠点を置く中学生軟式野球チーム、鐘ヶ淵イーグルスでプレーし、2011年、中学3年次には全日本少年春季軟式野球大会で全国制覇を成し遂げてみせた。自身の少年時代を振り返り「国語は大して得意ではなかったんです」とはにかむものの、今は国語科教諭として教壇に立っている。武蔵野大学の文学部日本文学文化学科で、とことん没頭して文学研究を突き詰めた結果と言っていい。

現在教師を務める佼成学園は原点の一つだ。三嶋純哉さんはまっすぐに言い放つ。

現在は佼成学園高等学校で国語科教諭を務める

「僕は佼成学園高等学校で3年間を過ごしたのですが、そのときにお世話になり、今は同僚となった先生方からは大きな影響を受けたと感じています。勉強だけではなく、生き方も教えてくださる熱血教師が多く、その情熱に感化されたのは間違いありません。高校の学年が上がるにつれて、中学時代からぼんやりと考えていた国語教師という職業をはっきりと意識し、自分も先生になりたいと思いました。国語を選んだのは、人生にとってより身近な教科だったからです。小学校から高校まで、国語の先生は道徳的な話をしてくださったり、人として大事なことを鋭い言語で伝えてくださったり、『自分も同じようになりたいな』と思うようになりました」

高校3年生のときに自分の夢を相談すると、当時の学年主任から指定校推薦枠のある武蔵野大学の文学部日本文学文化学科を勧められた。聞けば「学生と先生の距離が近い」のだという。その夏、オープンキャンパスに足を運んだ際には、学校を案内してくれる先輩方がとても温かく、歳上のきょうだいがいるような雰囲気がすぐに気に入った。

2015年の春に入学すると、ほどなく「学生と先生の距離が近い」という情報が確かだという場面に出合った。主に古典韻文や和漢比較文学を研究する楊昆鵬(ヨウ・コンホウ)先生の授業で、大人数のなか名指しで意見を求められたのだ。三嶋さんの表情がゆるむ。

「小規模のゼミでもなく、まだ数回しか授業を受けていないのに、名前を覚えてくださっていたんです。あとから考えると、距離感が近いと実感する瞬間は多々ありました。実際、わからないところがあれば、いろいろな先生に質問をしに行っていましたね」

「国語を選んだのは、人生にとってより身近な教科だったからです」

最初に特にのめり込んだのは日本近世文学や古典

武蔵野大学に入学するまでは文学にさほど興味がなく、「国語は大して得意ではなかった」が、だからこそ、武蔵野大学の文学部日本文学文化学科での学びはどれも新鮮だった。

最初に特にのめり込んだのは日本近世文学や古典だ。まっさらな視点でひもとくから、普通なら読み流すような部分も気になった。2015年から武蔵野大学で教える三浦一朗先生の講義で『雨月物語』を読んでいた際、どうしても食事の回数が気になった。三嶋さんは振り返る。

「それまで文学の道を通ってこなかったので、乾いたスポンジが水を吸収するようでした」

「『雨月物語』の『白峯』という章段には、戦で敗れ、讃岐国に島流しになった崇徳院が亡霊となって現れる描写があるのですが、西行とのやりとりのなかで『島流しにあっては、三度の飯以外は何もない』といった文章があるんです。僕は『当時の食事の回数は3回ではないのでは?』と思い三浦先生に質問に行きました。すると、三浦先生から『近世の小説が時代をどこまで反映しているかを考える、いい着眼点だね』と言われて、そのあとの講義で講評していただくことができました」

平安時代の日記文学や文化の研究を専門とする川村裕子先生の授業も前のめりで聴いた。講義中に考えたことや疑問に感じたことなどを記入するリアクションペーパーもはかどったという。川村先生は前回の授業のリアクションペーパーの優秀賞を読み上げるかたちを採用しており、自分の視点が取り上げられたときは飛び上がるほどうれしかった。自分が本気で文学に向き合っていいのだという自己肯定感が高まり、学びの意欲がより一層強まった。

曰く「それまで文学の道を通ってこなかったので、乾いたスポンジが水を吸収するようでした」。2年次には田草川みずき先生のプレゼミで歌舞伎を掘り下げる一方、近現代文学にも強く引かれた。きっかけは近現代文学と出版メディアを専門とする掛野剛史先生から作家である滝口悠生の講演会のチケットをもらったことだ。2011年に「楽器」という作品で新潮新人賞を受賞した気鋭の小説家は、大正から昭和にかけて、父の創立した明治生命保険で働きながら執筆活動を続けた水上瀧太郎を話題にあげた。この兼業作家の「常にその文学の隣に酒がある」という話にがぜん興味が湧き、水上瀧太郎の作品をいくつか読むと、その魅力にどっぷり浸かってしまった。

水上瀧太郎の研究に励むべく、3年次には土屋忍先生の近現代文学ゼミを選択する。20人ほどの仲間と授業の内外を問わず一冊の本を論じ合ったり、各々の研究内容について意見を述べ合ったりする日々は掛け値なしに刺激的だった。それぞれの研究がどんな論文となるのか、話を聞くだけで胸が高鳴った。

取れるだけの資格を取り、日本文学文化学科を首席で卒業

三田誠広先生(中央)をはじめ、多くの先生にお世話になった

既往研究の少ないなか、3、4年次には水上瀧太郎の作品解釈に熱中した。「水上瀧太郎『大阪の宿』の〈射程〉とその〈深度〉──姉妹篇『大阪』を視座として──」という卒業論文を書き上げると、日本文学文化学科の全体で優秀論文賞を受賞した。三嶋さんが説明する。

「実業家と小説家の二足のわらじを履いていた水上瀧太郎は、それまでは実業家としての一面から、小説もその目線を通した文明批評と読まれるきらいがありました。ただ、僕は『大阪の宿』を単なるサラリーマンの『皮肉なる文明批評』として捉えるのではなく、音楽や郷愁、あるいは大阪表象などに着目し、一文学作品として分析を行い、卒業論文を仕上げました。先行研究が少ないので苦戦する部分はありましたが、土屋先生が最初から最後まで丁寧に寄り添ってくださいました」

文学研究に励みながら、国語を教える資格も手にした。卒業時には中学校教諭一種免許状と高等学校教諭一種免許状に加え、高校で書道を指導できる免許と司書教諭の資格を取得している。取れるだけの資格を取ったのは自分の引き出しを増やしたかったからだ。何かに夢中になり、極めたくなってしまう性格は根強く、「武蔵野大学の先生方は聞かれたことに真剣に向き合ってくださったので、自分も先生になったら聞かれたことにきっちり答えられる知識をつけようと思いました」と話す。

2019年3月に武蔵野大学の文学部日本文学文化学科を首席で卒業したあとは、水上瀧太郎をさらに深掘りすべく立教大学大学院文学研究科に進学した。「母校の佼成学園で教えたい」という思いが強まっていた修士課程2年目のころ、佼成学園中学校・高等学校が国語科の非常勤講師を募集していることを知る。迷わず応募すると無事に採用され、2022年4月から国語科の専任教員として教壇に立っている。

現在は佼成学園高等学校の国語科教諭と中学野球部の顧問を務める。自分だけが話す一方通行の授業は好きではないし、野球の技術だけを教える指導にも興味はない。教室でもグラウンドでも、自分の経験を通じて得た生き方を伝えている。三嶋さんは熱っぽく話す。

「生徒たちがペーパーテストで点数を取ってくれたときももちろんうれしいですが、それ以上に何かを読んだときに生徒からいろいろな意見が出てきたときには大きなやりがいを感じます。中学野球部のチームスローガンは『執念にこそ生命は宿る』というもので、それは人生も同じだと思っています。本当に本気になった事柄は誰かが評価をしてくれますし、執念を持ったものにのみ、何ものにも代えられない価値が生まれます」

「武蔵野大学が僕という人間を育ててくれたと思っています」と続ける熱血教師は今、人間教育に関わる人生に夢中だ。情熱を持った生き方を貫き、子どもたちの未来を照らしている。

「本当に本気になった事柄は誰かが評価をしてくれますし、執念を持ったものにのみ、何ものにも代えられない価値が生まれます」

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る