文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏

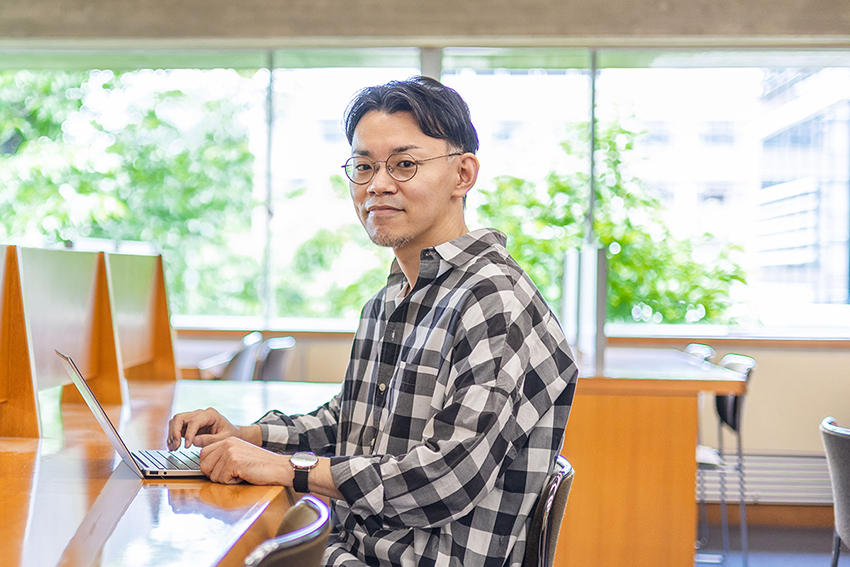

有竹亮介(ありたけ・りょうすけ)|フリーライター

東京都日野市出身。東京都立日野高校で学んだあと、2009年3月に武蔵野大学の文学部日本語・日本文学科(現 日本文学文化学科)を卒業。大学在学時からフリーライターの仕事を始め、現在は金融系の記事や大学の学校案内、音楽を含むエンターテインメントやビジネスなど、幅広いジャンルに対応している。「自分の書いた文章が多くの人に読まれるというのは、文学部だからこそ経験できたことだと思います。そういう意味で、武蔵野大学の4年間は、ライターのとっかかり、きっかけになったと思います」と話す。

「僕は学習雑誌の『小学一年生』を選びました」

雑誌が好きな子どもだった。

最も古い記憶は幼稚園児のころに読んでいたこども雑誌の『たのしい幼稚園』だという。フリーライターとして16年目のキャリアを歩む有竹亮介さんは振り返る。

2009年3月に武蔵野大学の文学部日本語・日本文学科(現 日本文学文化学科)を卒業

「小学校に入学するとき、親から『お小遣いを毎月もらうか、雑誌を毎月買ってもらうか、どっちがいい?』と聞かれて、僕は学習雑誌の『小学一年生』を選びました。ものごころつくころから雑誌が好きで、それこそ写真についている説明文まで、端から端まで夢中になって読み込んでいたんです」

まもなく、雑誌に限らず、読書全般が好きになった。小学生のときは放課後になると、毎日学校の図書室に足を運んで本を借りて読んでいた。お気に入りは児童文庫レーベルの『青い鳥文庫』。中学生になるとライトノベルを読み始め、『バッカーノ!』や『越佐大橋シリーズ』といった作品で知られる成田良悟のファンになった。

雑誌好きは変わらず、中学や高校ではアニメ雑誌やファッション雑誌、あるいは音楽雑誌など、ジャンルを問わず貪るように読み漁った。文字の世界に浸るうちに、自然と文学にも興味をもつようになった。高校生のときに山田詠美の『ベッドタイムアイズ』を読んで衝撃を受けた。黒人兵と日本人女性の恋愛を描いた作品の内容はよくわからなかったけれど、とにかく胸が揺さぶられた感覚はよく覚えている。

雑誌を愛読し、文学に心を打たれた少年が、将来の夢の一つに考えたのは国語教師だ。有竹さんは話す。

大学在学時からフリーライターの仕事を始めた

「高校のときによくしてくれた先生が国語の先生だったということも影響していたと思います。国語の先生になるには文学系学部に進むのが確実だろうと考え、武蔵野大学文学部の日本語・日本文学科(現 日本文学文化学科)を志望しました。高校3年生のとき、オープンキャンパスで武蔵野キャンパスを訪れたのですが、緑豊かな場所で、噴水も湧いていて、素敵な環境だなと思いました」

2004年の秋、学力だけでなく学習意欲や個性なども問われるAO入試(現 総合型選抜)で受験した。面接では山田詠美の話をし、「現代文学を研究したいです」と言い切った。

現代文学と向き合う土屋ゼミでは唯一、2年間皆勤賞

1、2年次は幅広く文学にふれたという記憶がある。『源氏物語』や『竹取物語』といった古典を一から原文で読んだ経験は特に新鮮だった。漢文の授業も好きだった。空いている時間には図書館で好きな本を読む大学生活を送った。

一方で、将来の夢の選択肢を一つ消した。有竹さんは告白する。

空いている時間には図書館で好きな本を読む大学生活を送った

「実は2年生で教職の授業を取るのはやめました。教師は生徒以外に保護者とも接しなければならないことを知って、自分はそこまで抱え込むことができないんじゃないかと思ったんです。教師になる勉強をしているうちに『自分が進みたいのはこの道じゃないかもしれない』と思うようになり、教師以外の選択肢を考えたくなりました」

3、4年次には日本語・日本文学科(現 日本文学文化学科)の土屋忍先生が担当するゼミでの学びに打ち込んだ。広く現代文学を扱うゼミで、自身は山田詠美の研究に軸足を置いた。20人ほどで行われるゼミのなかでは、ほかの人の研究発表を聞き、意見を交わす時間も設けられていたが、有竹さんには最初から決めていたことがあった。

「物語を解釈することは好きでしたし、出席するからには必ず1回は自分から意見を言おうと心に決めていました。文学部はおとなしい人が多いのか、先生に当てられるまで誰もしゃべらないということになりがちだった、ということもあります。自分の意見がきっかけで議論が発展する場面もありましたし、土屋ゼミでは唯一、2年間皆勤賞でした」

大学時代に友人たちと撮影。左から2人目が有竹さん

4年次には、高校時代から読み続けていた山田詠美が2005年5月に出版した『風味絶佳』を取り上げ、「『風味絶佳』~人間関係が創りだす生きること、死ぬこと~」という卒業論文を仕上げた。恋愛模様や人間関係を描いた六つの短編で構成されている作品を読み込み、「人の生死」という観点から登場人物の心情を考察し、表現方法や生死の在り方を解釈した。

実のところ、2年間のゼミ生活、または卒業論文について、自身では快心の出来だった実感はない。毎回意見を言い、皆勤賞も達成したけれど、いくらかの劣等感が拭えなかった。レポートを書いていても、明らかに説明的な文章が多すぎるし、文章に個性がないと悩んでいていた。卒業論文も「もっとおもしろいことを書きたいのに、平凡な話しか書けていない」という手詰まり感があった。

マスコミ関連の講義を受け、ライターになる夢を叶える

それでも、将来の夢の選択肢を一つ消したあと、自身の人生は大きく動き出していた。

教職の授業を取るのをやめたかわりに、3年次からマスコミ関連の講義を受講するようになった。無類の雑誌好きにとって、これ以上前のめりになれる時間はなかったと言っていい。一人の先生が毎週の講義を続けるのではなく、毎回、出版社や新聞社、テレビ業界で働く人たちなどが教壇に立ち、マスメディアの現場の話をしてくれた。

折しも、就職活動に励んでいた。出版とアパレルに絞って将来を見据えていたとき、マスコミ関連の講義で目が開かれた。有竹さんは明かす。

最初の仕事は『R25』というフリーペーパー。「親に説明できる仕事なんだ」と感動した

「4年次の夏に、武蔵野大学の卒業生が編集プロダクションでライターをしているという話をしてくださったんです。その時点で、私は編集プロダクションという存在を知りませんでした。その方が『出版社に入ると有名な雑誌などに携われる可能性もある一方、営業や総務のような仕事を任される可能性もあるけれど、編集プロダクションでは、最初から第一線で仕事ができて、制作にも携われます』という話をしてくれました。そんな道があったのかと思って、編集プロダクションも選択肢に入れようと思いました」

その講義を受けて帰宅すると、すぐに検索エンジンの検索窓に「編集プロダクション」と打ち込んだ。一番上に出てきた会社の名前をクリックしたら、ちょうどその会社が新卒募集をかけていた。締め切りは明後日。大急ぎで履歴書と1000文字以内で商品の紹介を書くという課題を仕上げた。書類選考を通過し、集団面接にも受かり、代表との個人面接を経て業務委託のライターとしての採用が決まった。

4年次の10月にライター活動を始めた。最初の仕事は『R25』というフリーペーパーで、ペットボトルキャップのリサイクル業者に取材して1500文字程度のコラムを完成させた。自分の名前が載る署名原稿を目にして、「親に説明できる仕事なんだ」と感動した。

「ライター業は、話し手の話をいかにわかりやすく読者に届けるかという仕事だと思っています」

それから16年、ライターとして取材を重ね、文章を書き続けてきた。「ライターを始めてからも、ずっと自分の弱みは感じていました」と打ち明けるが、ある編集者からかけられた言葉が自信になった。

「あるとき『有竹さんはホームランは打たないけれど、絶対にヒットを打ってくれるんですよ』と言っていただいたことがありました。ライターの有竹亮介は確実に読みやすいものを、締め切りを守って出してくるという部分を評価してくださったんだと思います。ライター業は自分を出して文章を書くのではなく、話し手の話をいかにわかりやすく読者に届けるかという仕事だと思っています。そういう意味では、あまりクセのない自分の文章はライター向きだと思うようになりました」

大学での2年間のゼミ生活、毎回意見を言うように意識していた。野球で言えば、毎回打席に立つ際は少なくともボールをバットに当てる心構えでいた。「あのころ、ヒットは打てていなかった気がしますが」と頭をかく有竹さんは、来たボールをしっかりと弾き返すように丁寧に文章を書き、途切れることなくライターの仕事を続けている。それが、ライターとして評価されている証しだ。

「有竹さんはホームランは打たないけれど、絶対にヒットを打ってくれるんですよ」という言葉を励みにしている

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る