写真=本人提供、鷹羽康博

新田拓真(にった・たくま)さん|株式会社サイバーエージェント MLエンジニア/データサイエンティスト

兵庫県出身。兵庫県立三田祥雲館高校で学んだあと、2023年3月に武蔵野大学のデータサイエンス学部データサイエンス学科を卒業。学部の4年間で企業との共同研究を含めて3つの研究に取り組み、国内学会で2本、国際学会で3本(うち1本ジャーナル)の論文が採択。国内学会で優秀発表賞、国際学会でBest Paper Awardをそれぞれ1回受賞。学部4年次に国際学会で採択された論文が卒業論文の代替物として認められ、卒業論文を免除されている。年1回の頻度で参加した、アプリケーションなどの開発で技術や成果物を競うコンペティションである通称ハッカソンでは3回受賞。趣味は旅行とバレーボール。

「価値創造」という言葉にも魅力を感じ武蔵野大学へ

新田拓真さんが3年間通った兵庫県立三田祥雲館高校は、先進的な科学技術、理科教育や数学教育を通じて探究能力などを伸ばす「スーパーサイエンスハイスクール」として文部科学省から指定を受けていた。そのころ、世の中のニュースで「ビッグデータ」や「AI」という言葉や、経営層と技術者の認識の齟齬の話を見聞きするなかで、自然とデータサイエンスに興味を抱くようになった。

大学では膨大なデータを読み解いて、ビジネスや社会に新しい価値を生み出す学びを専門的に追求したいと考えているとき、武蔵野大学が2019年に私立大学として初めてデータサイエンス学部を開設することを知る。新田さんは言う。

2023年4月から株式会社サイバーエージェントで働く

「そのころはまだデータサイエンス学部の選択肢自体が少なかったんです。そのなかでも武蔵野大学のカリキュラムを見ると、情報工学に寄っているところに引かれました。大学の公式サイトで『AI』や『ビッグデータ』、あるいは『データマイニング』といったキーワードが強調されていたのと、『価値創造』という言葉が使われていた点にも魅力を感じました」

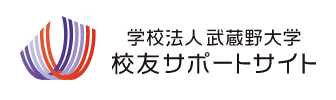

2019年4月、データサイエンス学部データサイエンス学科の1期生として武蔵野大学に入学する。すぐに感じたのは従来の学校教育との授業形式の違いだ。一方的に先生が話をして、学生はずっと聞くだけという講義はなかった。グループワークやディスカッションが多く、対話形式の学びは楽しかった。

1年次の8月には、学部の垣根を超えたフィールド・スタディーズ(FS)で中国の上海を訪問。現地のIT企業を何社か視察し、最新技術を用いたソフトウェアやロボットなどを目にして大きな刺激を受けたという。

指文字認識システムの研究が国際学会で受賞

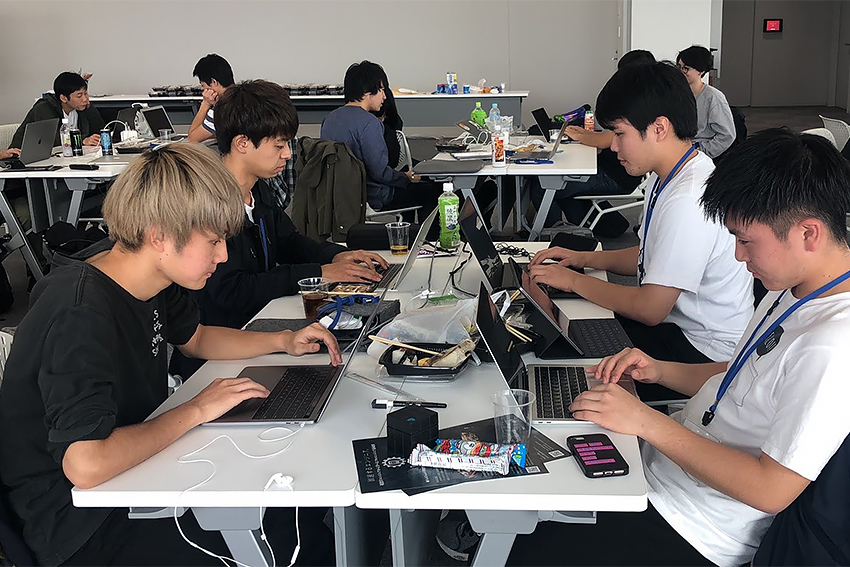

武蔵野大学のデータサイエンス学部データサイエンス学科では1年次の後期から卒業まで「未来創造プロジェクト」という、研究を通じて実課題の解決に向けた実践的な学修を行うカリキュラムが設けられている。

その枠組みのなかでゼミに配属され研究に取り組み、2年次からは同級生の萩本新平さんと柳瀬愛里さんとともに指文字認識システムの実現を研究テーマに掲げた。指文字は手の形で日本語の五十音を表す方法で、手話で表現しきれない人名や地名などの固有名詞、専門用語などを表したい場合に手話の補完として使われることが多い。その指文字が映っている動画からどの文字を表しているかを認識するシステムの実現性を探った。新田さんが説明する。

データサイエンス学部データサイエンス学科の1期生としての学びは多かったという

「両耳の聴こえない友人がいました。普段は人工内耳の装用によって口頭で支障なく会話ができていました。でも、防水ではないので、雨が降ったときや温泉に行ったときは外す必要があります。こちらから何かを伝えるためだけでなく、相手がこちらに何かを伝えるためにも手話が必要でした。また、私は手話をほとんど理解できていませんでした。それで、『手話の翻訳サービスがあったら便利なのにな』と思ったことが発想のきっかけです。手話や指文字の翻訳についての既存研究は世界中にありましたが、当時はまだ実用化されていませんでした。そこにはいろいろな課題がありました。それを一つひとつ整理して、特に解決しなければいけない課題に着目して研究を進めました」

その研究成果は世界で認められた。2020年12月、コロナ禍でオンラインを通じて開催された「IEEE/IIAI International Congress on Applied Information Technology」という国際学会で萩本さんと柳瀬さんとともに指文字の認識に関する研究内容を発表すると、上位2位までに授与される「Best Paper Award」を受賞する。大学院生や研究者が多く参加する国際学会での評価は大きな自信となった。ちなみに、この国際学会と同時期に当時一緒に研究をしていた柳瀬さんに民間の研究費助成に応募してもらい、採択されて10万円が支給され、その資金を研究および開発にかかるサーバー代などの費用に充てることで研究をより推進していくことができた。

4年次の11月にはカナダで行われた国際学会で発表

大学2年次で得た世界的評価には着実な助走があった。1年次の3月にはグループ研究のかたちで国内学会である「情報処理学会第82回全国大会」で初めて発表した。また、同月に開催された「教育システム情報学会2019年度学生研究発表会」では優秀発表賞を受賞している。研究や論文執筆や学会発表の作法を1年次という早い段階で教わったおかげで、研究の推進力は格段に上がった。

「1年生の後期にゼミでお世話になった林康弘先生からは、世界規模、宇宙規模で幸せにつながるシステムを考える、というスケールの大きな視点をもつ大切さを学びました。その後、研究室で指導していただいた中西崇文先生と岡田龍太郎先生にはデータを扱ううえでの最新の技術や効率的な技術を学ぶことができました」

国際学会での受賞を含め、多くの評価を得た

技術者でありながら事業自体にも積極的に関わりたい

大学時代はさまざまな企業でインターンシップを経験した

指文字認識システムの研究に励むかたわら、学外での自己研鑽にも前向きに取り組んだ。金融関連の情報を提供する企業や、消費者の購買データを用いた分析や販促施策によって小売DXを推進する企業、あるいはホームセンターを展開する大手小売企業でインターンシップを経験している。インターンシップで実務に携わるなかで購買履歴を用いたマーケティングにふれた際には、マーケティング領域におけるデータサイエンスの可能性をあらためて感じた。

2021年11月から始めた就職活動に際しては三つの軸を据えた。新田さんは明かす。

「一つ目はマーケティングといった自分の興味のある領域を扱っていること。二つ目は多くの事業に取り組んでいること。というのは、一つの事業に注力しているよりいろんな事業があると、社内で相互作用や連携があって、さまざまな社内事例にふれられるのが魅力だと感じたからです。三つ目は圧倒的成長ができる環境であること。その中で『この課題なら新田が解決してくれる』と信頼される強いデータサイエンティストになりたいという目標がありました」

「お金や人の幸福といった利益の最大化に向けた意思決定の最適化のためにデータから価値を創出することにやりがいを感じています」

2023年4月からは、メディア事業や知的財産事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業などを展開する株式会社サイバーエージェントで働く。三つの軸がそろう職場で、MLエンジニア兼データサイエンティストとして主にマーケティングの支援をするためのシステム開発やデータ分析を行う日々は掛け値なしに充実している。「技術的なアプローチからビジネス側にインパクトを出すところ、特にお金や人の幸福といった利益の最大化に向けた意思決定の最適化のためにデータから価値を創出することにやりがいを感じています」と話す。

サイバーエージェントには経営視点を養う研修プログラムがあり、今後はビジネス的な視点も身につけ、技術者でありながら事業自体にも積極的に関われる人材になりたいと考えている。同時に、個人的な取り組みとして指文字翻訳アプリの開発も進めている。ビジネスパーソンとしても研究者としても、武蔵野大学で過ごした4年間はかけがえのないものだという。

「武蔵野大学のデータサイエンス学科は実践的で、技術がしっかりと身につく場所でした。圧倒的な成長につながりましたし、自分を変えてくれた4年間でした。大学で自分の興味関心のある、いろんなおもしろいことに取り組んで、それが国際的にも評価されて自信がつきました。学会やシンポジウムに何度も足を運んだあの4年間によって自分の行動が大胆になって、何事にもより意欲的に取り組めるようになったと思います」

個人的な取り組みとして指文字翻訳アプリの開発も進めている

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る