静謐の聖語板に見出してきたこと

有明キャンパス正門、武蔵野キャンパス正門・北門に設置されている「聖語板」を覚えていますか?

先人のことばを月替わりに掲示しています。

在学時、何気なく見過ごした言葉、瞬時に腑に落ちた言葉、場面を具体的にイメージできる一文、また、思わずその意味を自身に問い掛けた経験はありませんか。

そして、1カ月間、朝に夕に目にすることで、じっくりと心に沁みこんでくる言葉がありませんでしたか?

今も変わらず、「聖語板」は学生に、教職員に、大学を訪れる人に静かに語りかけています。

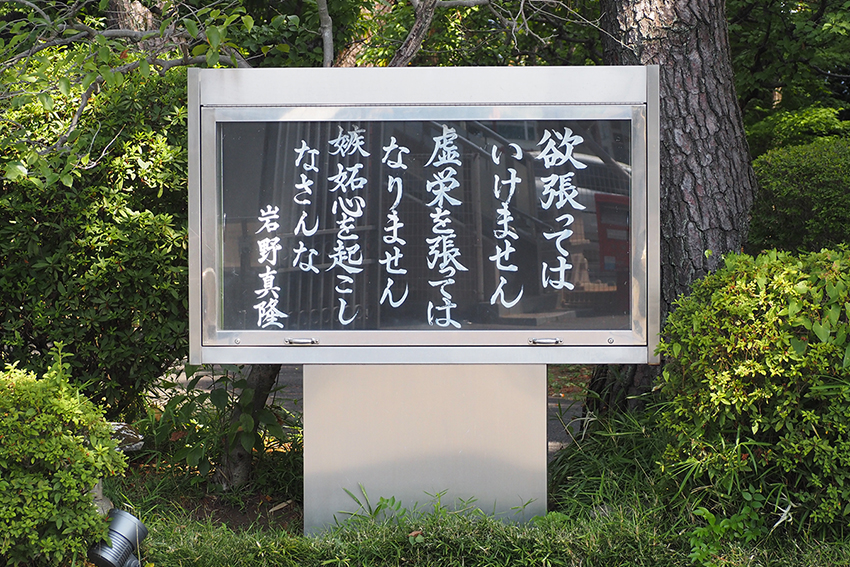

8月の聖語

「欲張ってはいけません 虚栄を張ってはなりません 嫉妬心を起こしなさんな」

岩野真隆

8月の聖語板

今月の聖語は三輪浄閑寺中輿二十三世深誉岩野真隆上人が、お弟子さんや檀信徒の方々にお説教される際によく申されたお言葉だそうです。岩野真隆上人の息子さんは仏教書を刊行する大東出版社創立者である岩野真雄さん。その奥さまの歌人岩野喜久代さんは、自著「夕日に向かって」でこのように紹介されていました。

「上人は人間性を『欲の塊り、虚栄の塊り、嫉妬の塊り』の三つの範疇に入れていられましたが、考えてみますと、人間の煩悩は大方、この三つに集約されるものだと存じます。」

欲張りたいとき、虚栄を張りたいとき、嫉妬心が起こるときってどんなときだったかな、と、まず頭に思い浮かんだのが昔話や童話です。

「猿かに合戦」や「舌切り雀」は、欲張った猿や欲張り婆さんが欲張ったがゆえに痛い目に合うというお話ですよね。

「カラスと孔雀の羽」では孔雀に憧れたカラスが孔雀の羽で自分を飾りたてて孔雀の群れに紛れ込むも正体がばれ、孔雀から嘲笑されるというお話です。

嫉妬心で言うと「こぶとり爺さん」が思い浮かびました。鬼にこぶをとってもらった踊り上手な爺さんに嫉妬したもう一人のこぶ爺さんは、「ならば自分も」とこぶをとってもらおうとしましたが、鬼の前でうまく踊ることができずに反対側のほっぺにこぶをくっつけられてしまうというお話です。

どのお話にも、現状に満足せずに「もっともっと」と欲張ってしまうと痛い目にあいますよ、という教訓が込められています。

ところで皆さんは「足るを知る」という言葉をご存じでしょうか?

もともとは老子の思想が由来と言われていますが、この言葉には「あまり欲を持たないで、ある状態で満足するようにすること」という意味があります。改めて思うに「もっともっと」と際限なく求めることは、まるで喉の渇きを海水で満たすようなもので、いつまでも満足できず、それはとてつもなく苦しいことなのではないでしょうか。

足るを知り、欲張らない。これが安穏の秘訣かもしれません。

8月の聖語を揮毫する通信教育部 人間科学部 人間科学科仏教学専攻の前田壽雄先生。迷いなく一気に書き上げる

<参考文献>

「夕日に向かって | 岩野喜久代(青蛙房)」

「故事成語を知る辞典(小学館)」

武蔵野女子学院の同級生と大学からの友人達。10代で出会ってからもうすぐ50年。最近、グループラインに聖語板情報を共有しています。毎月、懐かしいさやこの年齢だからこその感想を共有しています。今月は皆から「感謝」の言葉が集まりました😊

コメントをもっと見る