監修:仏教教育事務課

「これ、なんだろ?」

武蔵野キャンパスの中にあるふと足をとめてしまうモニュメント。

いつからそこにあるのか。どうしてそこにあるのか。

そのひとつひとつには、先人たちの仏教にまつわる深い想いが込められていました。

知られざるストーリーをひも解きながら、武蔵野キャンパスをゆるっとおさんぽしてみませんか?

武蔵野キャンパスのスポットを案内してくれるのは、仏教教育事務課のワタナベさんです。大学礼拝などでお世話になった方もいらっしゃるのでは?武蔵野キャンパスの仏教スポット、ワタナベさんにアレコレ聞いちゃいましょう♪

- 親鸞聖人旅立像(しんらんしょうにんたびだちぞう)

- 聖語板(せいごばん)正門前/6号館北側

- 三宝塔(さんぽうとう)

- 八角池(はっかくいけ)

- -後編- coming soon 雪頂講堂(せっちょうこうどう)

- -後編- coming soon 高楠順次郎像(たかくすじゅんじろうぞう)

- -後編- coming soon 侘助と散華乙女の記念樹碑(わびすけとさんげおとめのきねんじゅひ)

武蔵野キャンパス正門をくぐり、まず目に飛びこんでくるがこの「親鸞聖人旅立像」です。

キリリとした立派な眉、凛とした眼差し、力強く踏み出した足元。「親鸞聖人ってこんなお姿なんだな」と思った方も多いのでは?

このご尊像が建立されたのは2006年(平成18年)4月3日。意外と最近の話なんです。

「大学のキャンパスにしては寂しい感じがする。何か記念碑的な銅像を寄贈したい」と考えた齋藤諦淳先生(9代学長)が「本学は浄土真宗本願寺派。そうだ、宗祖親鸞聖人の尊像にしよう!」ということでこの像をお選びになったそうです

ご尊像は日展評議員・審査員である江里敏明氏の作品、台座にある「大悲無倦常照我」の題字は教育学科の廣瀬裕之教授によるものです。

「大悲無倦常照我」とは親鸞聖人が著した「正信偈」の一節で、「阿弥陀仏の慈悲は、見捨てることなく常に私を照らしてくださっている」という意味があります。これから正門をくぐるとき、慈悲の光を全身に浴びたような、ありがたい気持ちに包まれること間違いなしですね。

像に向かって右手の案内板には「親鸞聖人は、六十歳のころ、およそ二十年暮らした関東の地をあとにし、故郷の京都に帰られた。本像はそのころの旅立ちの親鸞聖人をイメージしてつくられたものである」とありました。

親鸞聖人六十歳。見つめる先にはきっと京都があるのでしょう。ストーリーが見えてくると親鸞像にもいきなり魂が吹き込まれたように感じませんか?今にも台座を離れて歩き出しそうな気配すら感じます!

正門をくぐり、親鸞聖人旅立像と共に目に飛び込んでくるのが大学の顔ともいえる「聖語板」です。武蔵野キャンパスには、正門前にくわえて6号館北側にも聖語板が設置されています。

月替わりで掲示される聖語は、先人の名言・経典の一節、格言、歌詞、英文など多岐に渡っており、「耳が痛い」「ホントその通り」「感謝しなくちゃ」など、どう感じるかは見る人それぞれ。ココロの充足度によって気に留まらない日もあったり、逆に何度も反芻してしまう日もあったりして、日常において自分と向き合うキッカケを与えてくれるのがこの聖語なのであります。

さてこの聖語板、一体いつからあの場所に設置されているのでしょうか?

昭和30年代、学院の正門右横には屋根付の学校行事の案内板が設置されていたそうですが、昭和40年代に4年制大学が設置されると案内板も建替えられ、そこに毎月聖語が掲示されるようになりました。

現在、聖語の撰文を担当されているのは石上和敬副学長です。「感謝のこころ、内省のこころを養い人生の手がかりになるものをつかんでほしい」という思いのもと、学院長・学長・副学長らが代々撰文されてきました。

濱嶋義博先生は仏教学の田中先生・山崎先生に相談して撰文されていた。田中教照先生は撰文も揮毫も担当されていた。

縦91cm×横169cm(有明キャンパスの聖語板はサイズが異なります)の大きな聖語板に揮毫するのは通信教育部人間科学部で仏教学を担当されている前田壽雄先生。これだけのサイズ感ですから、インパクトをあたえつつもバランスよく字配りするのは一苦労とのこと。一気に書きあげられる書の力強さも、聖語板の見どころのひとつと言えるでしょう。

1号館の手前、植栽に囲まれるように佇む4本の白い柱のモニュメント。柱の上部にはまるで宙に浮かんでいるような3つの大きなガラス玉の灯が。「あれは一体なんだろう?」とひそかに思っている方もいらっしゃるのでは?このモニュメントにはきっと何か特別な想いが込められているに違いありません!さっそくワタナベさんに聞いてみましょう!

このモニュメントは「三宝塔(さんぽうとう)」と呼ばれていて、1969年(昭和44年)3月に建立されました。声をあげたのは4年制女子大学の文学部第1回生で、短大部第18回生の協力を得て、卒業記念事業として寄贈されたそうです。

この声をうけた当時の学長である山田龍城先生(3代学院長)は考えに考え、仏教の根本精神である三帰依(3つの宝)と本学の建学の精神である四弘誓願(4つの願)を象徴するようなモニュメントを造ることを提案されました。

4本の白い柱は四弘誓願、宙に浮かぶ3つの灯は三帰依を表していたのですね。ところで、皆さんは本学の建学の精神「四弘誓願」を憶えていらっしゃるでしょうか?

4本柱の内側には「度」「断」「学」「成」という文字が刻まれた銅板がそれぞれはめ込まれているのですが、実はこれ、四弘誓願の最後の文字だったというワケです。

そして、四弘誓願の4つの願いを実現するために必要不可欠なのが、仏教において3つの宝として大切にされている仏(ほとけ)・法(おしえ)・僧(尊いなかま)。それを3つの灯で表現していたのですね。

仏教の根本精神×建学の精神を象徴するこの三宝塔、実は武蔵野キャンパスの最強パワースポットといえるのかもしれません♪

4号館の正面玄関入り口前には小さな八角形の池があります。池には金魚やメダカ、おたまじゃくしが泳いでいて小さなビオトープが形成されているのですが、実はこの池、仏教にまつわるスポットだったのご存じでしたか?

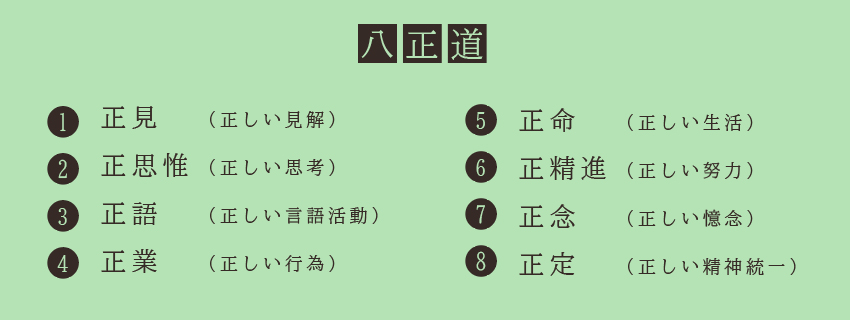

この池は「八角池(はっかくいけ)」と呼ばれています。学祖高楠順次郎先生はさまざまな雅号をお持ちで、そのうちのひとつが「八葉峰道人」という雅号です。この池の名前の由来には諸説あり、高楠先生の雅号「八葉峰道人」からという説、仏教の八正道や蓮の花びらを想定して作られたという説があります

ちなみに仏教における「八正道」とは正しく涅槃(さとりの境地)に向かうための、8種の正しい実践方法のことだそう。

(参照元:浄土真宗辞典)

また、蓮の花は仏教で最も重要な象徴のひとつで、仏さまの台座にも使われていますよね。八枚の花びらを持つ蓮の花は八葉蓮華と呼ばれるそうで、「八」という数字には仏教においてこんなにも重要な意味が込められていたとは驚きです!

仏教ゆるさんぽ~武蔵野キャンパス編 前編~、いかがでしたか?

ふだん何気なく目にしているモニュメントには、我々が想像するよりもはるかに深く、そして熱い先人たちの想いが込められていました。武蔵野キャンパスを訪れた折りには、この思いを感じつつ、ゆっくりゆったりおさんぽしてみてくださいね。

今回ご紹介したスポットの他にも武蔵野キャンパスにはまだまだたくさんの仏教にまつわるスポットがあります。後編では仏教教育事務課アオヤマ課長に雪頂講堂や高楠順次郎先生の胸像、散華乙女の記念樹碑を案内していただきます。こちらもお楽しみに♪

この記事は大変すばらしいものですね。今まで知らなかった武蔵野キャンパスの仏教に関係するモニュメントの歴史を知ることができました。学生にも仏教基礎などの授業で是非知ってもらいたいと思いました。ありがとうございました。

コメントをもっと見る