文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博

横山豊(よこやま・ゆたか)|農業家

千葉県酒々井町出身。千葉県立八千代高等学校で学んだあと、2021年3月に武蔵野大学の経営学部経営学科を卒業。コロナ禍にあった4年次の半年間ほどは宮城県の牡鹿半島に住み、漁港でアルバイトをしながら、オンライン授業を受けていた。現在取り組む農業では稲作とアスパラガス栽培に力を入れたいという。最近は山菜取りや素潜りをして気分転換を図っている。

経営学科の高橋大樹先生の言葉に背中を押される

サッカーで勝負したい。明確な目標を持って千葉県立八千代高等学校に入学した。八千代高校のサッカー部は全国大会にも何度か出場しており、千葉県屈指の名門として知られる。その強豪で活躍したかった。けれども、夢はくじかれた。横山豊さんは「やっぱり周りがうまくて、ちょっと落ちこぼれちゃったというか」と顔をくもらせる。

大学では何事にも前向きかつ本気に取り組み、やりきる覚悟を決めた

「結構、中途半端な感じだったんです」と小さな声で話す高校3年間の停滞感を拭うように、大学では何事にも前向きかつ本気に取り組み、やりきる覚悟を決めた。

2017年4月、指定校推薦の制度を利用して武蔵野大学の経営学部経営学科に入学した。経営学科を選んだのは「就職に有利かな」といった漠然とした理由だったものの、最初からいい出会いに恵まれた。横山さんは振り返る。

「1年の始めに経営学科の高橋大樹先生の講義を受けたんですが、そのとき高橋先生が『就職活動で話せるようなエピソードを今のうちから3つか4つつくっておくといいですよ』とおっしゃったんです。そのアドバイスを聞いて『確かにそれはおもしろそうだな』と思って、あらためて何事にも挑戦してみようと思いました」

高橋先生の言葉は「社会に関わってみなさい」「人生の経験値を積んでみなさい」というメッセージだったのかもしれない。大学1年生になったばかりの横山さんは、その助言に背中を押されるように、さっそく大学の学友会執行部に入る。組織を統括するような団体にはこれまで一度も属したことはなかったが、各学友会組織への会計管理や、大学祭にあたる摩耶祭での講堂企画の運営といった活動に取り組んでみたいと考えた。

2年次には武蔵野大学の春季短期語学研修プログラムの制度を利用してタイのチェンマイ大学に留学

1年次の8月にも「就職活動で話せるようなエピソード」がつくれるだろう機会が訪れている。1年生を対象に、各部や学科の枠を超えて現場で実践力を磨くフィールド・スタディーズ (FS)で宮城県の牡鹿半島で濃厚な時間を過ごした。横山さんは声をはずませる。

「地域の課題を解決しようというのが大きな目的で、建築学科の友人と空き地に店舗を建てる計画を立てたり、であればその店舗では何を売ればいいのかを考えたりしたんです。牡鹿半島の森林には楓が生息していて、その樹液を煮詰めてメープルシロップをつくるというアイデアも出ました。フィールド・スタディーズが終わったあとも何度も足を運びましたし、牡鹿半島は牡蠣の養殖で有名なので、東京でレンタルスペースを借りて牡鹿半島の牡蠣を食べられるというイベントも開催しましたね」

2年次にイギリスやタイの大学で学び、世界観を広げる

タイで1カ月ほど過ごすなかで人間として大きく成長できた実感があった

高校3年間続いた足踏み状態の反省を生かすように、武蔵野大学でのフットワークはどこまでも軽かった。

2年生になろうというタイミングで、武蔵野大学では国際交流や留学プログラムが充実していることを知る。最初に目を引いたのは国際的に活躍するリーダーを育成する、選抜制のプログラムであるGLP(グローバル・リーダーシップ・プログラム)だ(GLPは2023年度廃止)。イギリス南東部に位置するカンタベリーの街にあるケント大学で学べると知り、心に火がついた。

「確か、条件の一つに国際コミュニケーション英語能力テストの『TOEIC』が500点以上、というものがあったんですよね。ですから、英語はそれほど得意じゃなかったんですが、必死に勉強して、500点以上を取りました。2年次の夏にケント大学の寮に1カ月ほど滞在して、英語力や異文化への理解力を高めてきました」

異国の地で生活を送り、文字どおり世界観が広がった経験は何ものにも代えがたかった。2年次の冬には、同じく武蔵野大学の春季短期語学研修プログラムの制度を利用してタイのチェンマイ大学に留学する。このときも海の向こうで約1カ月を過ごすなかで、人間として大きく成長できた実感があった。

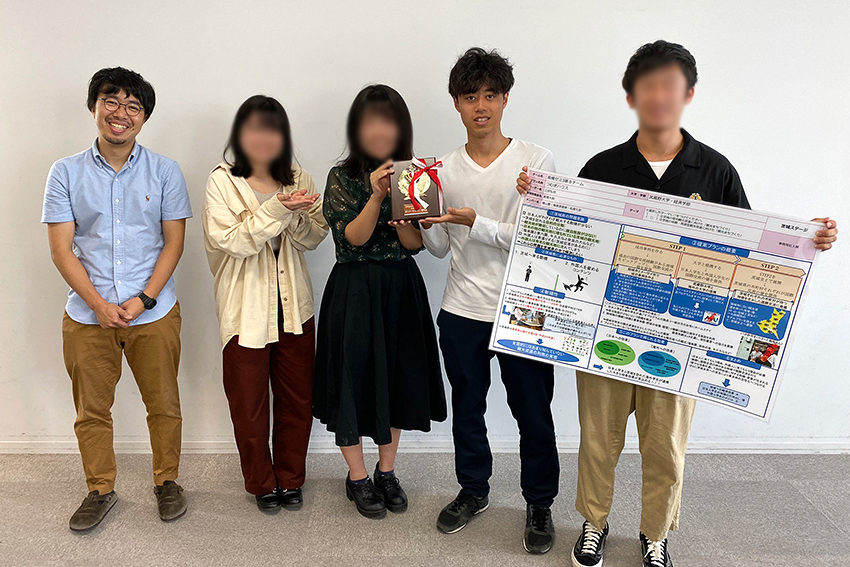

キャンパス内での学びに目を移せば、3年次からは高橋大樹先生のゼミに所属している。高橋先生は経営戦略の研究を専門としており、企業分析や実地調査などを行い、いくつかの企業のブランディングやマーケティングなどの戦略にも目を向けていた。ゼミでの学びを進めるなか、高橋先生は再び「就職活動で話せるようなエピソード」をつくれるように仕向けたかったのか、自治体や企業が主催するビジネスコンテストへの参加を促した。

2019年に行われた「大学生観光まちづくりコンテスト」では見事に結果をつかんでみせた。このときの対象地域は茨城県全域で、「高橋ゼミ3軍Bチーム」と名づけられた横山さんたちのグループは「茨城の体験・周遊型観光促進に向けた『観光まちづくり』」をテーマに選択した。横山さんが説明する。

「主に外国人をターゲットにして、国際交流で茨城県を盛り上げるプランを提案しました。茨城県は当時、住宅の敷地面積が日本一だったので、一般のお宅に滞在して地元の生活を味わってもらうアイデアや、絹織物の結城紬の機織りや農業を体験するプログラムも盛り込みました。高橋先生のアドバイスもあったおかげで、投票で『ポスターセッション優秀賞』を受賞できました」

その約半年後にはゼミの仲間が「マスナビチャレンジ2019~学生のためのマーケティング企画コンテスト~」で決勝大会に進出。株式会社キリンビバレッジが求める新しいビジネスアイデアに対し、炭酸飲料の「キリンレモン」とビールを混ぜて飲むという「新しい飲み方」を提唱して注目を集めた友人たちの姿に大きな刺激を受けた。

インターンシップには「熱中してたくさん応募しました」

1年次のフィールド・スタディーズで訪れた宮城県の牡鹿半島には、その後も何度も足を運んだ

挑戦は何かしら実を結ぶという感覚を知った横山さんは、抱く将来像が変わり始めていた。2年次まではぼんやりと「大企業に入りたいな」と思っていたが、3年次からは「何かチャレンジングな人生を歩みたいな」と考えるようになっていた。

大きなきっかけとなったのは、3年次に数多く経験したインターンシップだ。ベンチャー企業に特化している就活サイトに登録して、曰く「熱中してたくさん応募しました」。多くが新規事業開発を募る内容で、夢中になってアイデアをひねり出した。横山さんは言う。

「やっぱり1年次に牡鹿半島でフィールド・スタディーズを経験して、それ以降も地域の課題解決や商品開発を考える時間が楽しかったんです。インターンシップもそれと同じ感覚があって、時代に合ったビジネスを展開しているスタートアップ企業への就職や自分で起業することを考えるようになりました」

コロナ禍にあった4年次は牡鹿半島を拠点に、大学のオンライン授業を受ける日々を過ごす。「就職にあたっては何か武器を持ったほうがいい」と考え、スクールに3カ月ほど通ってプログラミングの技術を習得。4年次の10月にWeb制作会社で働き始め、そのまま就職した。

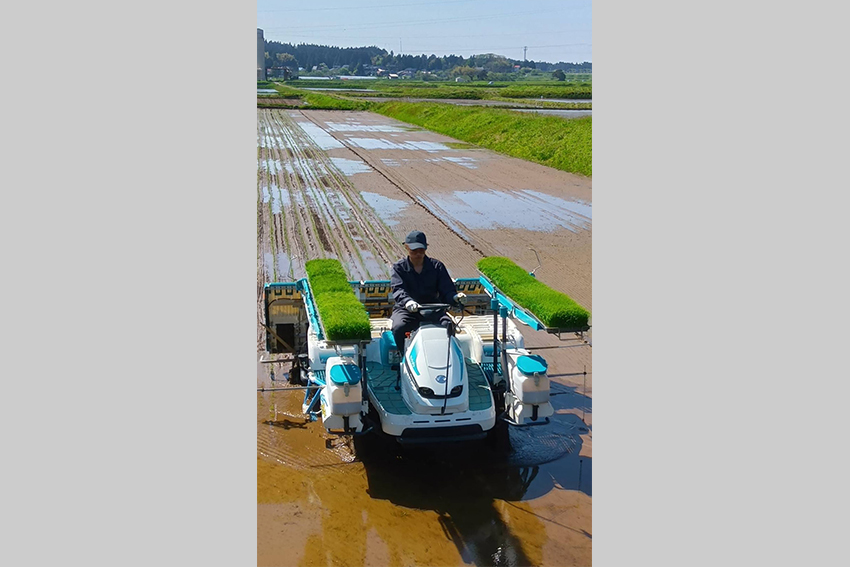

現在は秋田県にかほ市の横岡集落に住み、農業に励む

挑戦に魅了された横山さんは、大学時代に身につけた行動力で未来をたぐり寄せてきた。Web制作会社に1年3カ月ほど勤めたあとは、フリーランスのプログラマーとして活動し、その後プライベートで訪れた秋田県にかほ市にある「ゲストハウス麓〼(ろくます)」ではスタッフと意気投合して経営に携わるようになった。

現在はゲストハウスの経営からは離れたものの、同じく秋田県にかほ市の横岡集落に住み、農業に励む。横岡集落は西暦76年に村が始まったと伝えられる古い地域で、国指定重要無形文化財の「サエの神」がまつられるほか、無形民俗文化財に指定される「鳥海山日立舞」が神送りとして舞われるなど、歴史を大切にしている。海と山を楽しめる場所で温かく受け入れられた横山さんが話す。

「農業をきっかけに人を呼び込んで、実際に横岡集落の暮らしを体験してもらって、この土地が好きになったら移住してもらうような取り組みを進めていきたいです。そこには武蔵野大学でのフィールド・スタディーズや高橋先生のゼミでの学びが生きてくると思います」

「中途半端な感じだった」高校時代とは一転、何事にも前向きに挑んだ大学時代で大きく成長した。横山さんは持ち前のフットワークの軽さで、自分の道を切り拓いていく。

「中途半端な感じだった」高校時代とは一転、何事にも前向きに挑んだ大学時代で大きく成長した

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る